Картины известных художников с рассказами о них

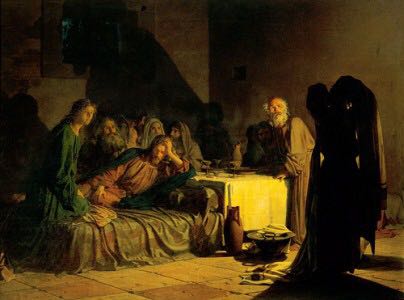

Гефсиманская молитва.

Известная картина художника Фёдора Антоновича Бруни (1799 – 1875) «Гефсиманская молитва», находится в Санкт-Петербурге в Музее Императора Александра III. (Ныне – Государственный Русский музей)

Крестным страданиям Господа Спасителя предшествовал молитвенный подвиг Его в саду Гефсиманском.

Это было в четверток, поздним вечером, вскоре после Тайной вечери. Не смотря на то, что на этой вечери был Иуда предатель, который наравне с другими удостоен был и омовения ног и участия в вечери и с этой вечери ушел творить свое злое дело, настроение Господа и учеников, по изображению Писания, нельзя вообразить иначе, как самым радостным. Господь радовался, что преподал ученикам, а через них и необозримому множеству верующих, высший дар Своей любви – тело и кровь Свои; ученики в первый раз ощущали радость приобщения, которую и мы, грешные, ценим, как высшую из радостей жизни.

Радость сия сказалась в пении торжественных пасхальных песней, с которыми вышли участники вечери из сионской горницы – этого первого в мире христианского храма, и веяние её слышится в той трогательной прощальной беседе с учениками, которая вызывает и теперь в благоговейно слушающих ее слезы сердечного умиления. Но чем ближе было к окончанию пути, тем более и более стала надвигаться на душу Спасителя страшная туча: это – разверзалась пред Ним бездна наших бесчисленных грехов от всех родов, когда-либо существовавших, существующих и тех, которые будут существовать.

Как всеведующий и сердцеведец, Господь знал эти грехи и видел эту бездну во всей ужасающей её глубине и наготе, и теперь надлежало Ему весь тот грех мира принять на Свою чистую совесть и прочувствовать всю мерзость его и всю тяжесть страшной за него ответственности.

И вот, подошедши к знакомому всем им месту у подошвы горы Елеонской – это известный сад Гефсимания, Господь выделяет трех особенно близких Ему учеников из среды других, берет их внутрь сада и открывает им Свое духовное томление: «Душа моя болит смертельно, побудьте здесь и пободрствуйте со Мною» (Мф. 26:38). Затем, отошел от апостолов на вержение камня (т. е. как далеко можно бросить камень) (Лк.22:41), пал на лице Свое и молился так: «Авва, Отче! Всё возможно Тебе. О, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! Впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет!» (Лк.22:42).

Три раза Господь возносил к Отцу Своему эту умиленную молитву. Последующая молитва разнится от первой несравненно большим самообладанием и решительною покорностью воле Отца. Он как бы убедился – (говоря по человечески), что другого средства, кроме Его страдания, нет для спасения людей, и совершенно уже предавал Себя на волю Отца. «Отче Мой! – говорил Он, – если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить её, да будешь воля Твоя!» Господь молился в третий раз так же, как и во второй, но молитва Его была еще прилежнее, так что пот Его был, как капли крови, падающие на землю (Лк.22:44). После этого великого молитвенного подвига, явился к Нему ангел Господень и укреплял Его (Лк.22:43).

Что же ученики? Разделили ли они скорбь и труд Учителя и Господа? Увы, нет. Как бы нарочно в эти важнейшие минуты их жизни давил их страшный сон. Два раза подходил к ним Господь, возбуждал их спящих, просил пободрствовать не для Него уже, хоть для себя самих. Встанут, посмотрят, выслушают тупо и снова, как мертвые, повалятся на землю. «Спите же почивайте, сказал Он им, пришедши в третий раз. Но не дадут вам спать, вот идет предающий Меня!» В эту минуту показался Иуда с воинами и слугами архиерейскими, чтобы взять Господа Спасителя, после чего начался в эту же ночь беззаконный суд над Ним.

Иван Константинович Айвазовский — гениальный художник-маринист,

и именно с этой стороны он наиболее известен в мире. Однако в своем творчестве он не раз обращался и к другим источникам вдохновения. Из огромного, насчитывающего более шести тысяч произведений творческого наследия великого мастера немало картин посвящено религиозной тематике. К примеру, картина Айвазовского «Хождение по водам», основой для которой является сюжет из Нового завета, имеет несколько вариантов.

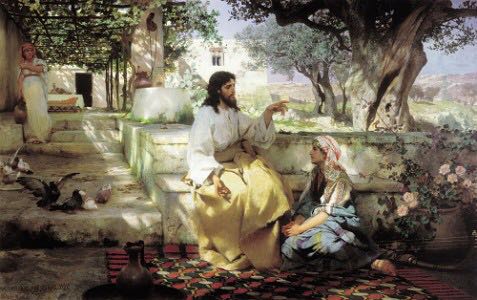

Василий Поленов «Христос и грешница».

Василий Поленов Русский художник, музыкант и деятель театра Василий Поленов долго не решался обратиться в творчестве к Библейской теме. Пока не случилось страшное: его любимая сестра серьезно заболела и перед смертью взяла слово с брата, что он начнет «писать большую картину на давно задуманную тему «Христос и грешница». И он сдержал слово. За основу сюжета, выбранного для написания картины, была взята библейская легенда о встрече Христа с грешницей. По легенде, к Иисусу в храм привели женщину, обвиняемую во греховном занятии – прелюбодеянии. Сопровождавшие ее мужчины обратились к нему с вопросом о том, как поступить с нечестивой – ведь еще Моисей учил бить камнями всех, совершивших этот грех. На что Христос ответил: «Если среди вас есть безгрешный, то пусть он бросит в нее камень». И продолжил писать, не проронив больше ни слова. Постепенно люди стали расходиться, и ни один камень не был брошен в женщину. Когда в храме никого, кроме них не осталось, Иисус сказал ей, что так же, как и все, не станет ее судить и отпустил домой, велев больше не грешить. Написанию картины предшествовала тщательная подготовительная работа. Так, задуманное полотно должно было иметь достаточно большие размеры – 3,07 м на 5,85 м. В России же таких холстов не выпускали, поэтому художнику пришлось отправиться в Италию и заказывать холст там. Эта поездка была не последней – неоднократно Поленов посещал Египет, Палестину и Сирию, чтобы глубже изучить нравы, быт и колорит Иудеи времен Христа. Совершая путешествия на Восток, художник хотел на себе ощутить атмосферу библейских преданий, передав затем исторически достоверную обстановку на холсте. Всего за время работы над картиной Поленов сделал больше 150 предварительных рисунков, эскизов и этюдов, часть из которых сегодня хранятся в ГРМ. Впервые художник представил свою работу в феврале 1887 года на XV выставке Товарищества передвижников. По первоначальному замыслу, название картины было иным – «Кто из вас без греха?». Поленов считал, что именно эта фраза олицетворяет идею всепрощающей любви к ближнему и нравственное самосовершенствование. Но цензоры позволили выставить картину при условии замены названия на «Христос и грешница». Работа в целом также была осуждена цензорами и определена как вредная для народа. Но, как ни странно, полотно впечатлило императора Александра III, который не только допустил ее к демонстрации, но и приобрел картину для своего музея. После создания этой картины Поленов приступил к созданию целого цикла картин под названием «Из жизни Христа», которому он отдает несколько десятилетий неустанных творческих и духовных поисков. Поленов для это даже совершает путешествие через Константинополь, Афины, Смирну, Каир и Порт-Саид в Иерусалим.

Василий Поленов Русский художник, музыкант и деятель театра Василий Поленов долго не решался обратиться в творчестве к Библейской теме. Пока не случилось страшное: его любимая сестра серьезно заболела и перед смертью взяла слово с брата, что он начнет «писать большую картину на давно задуманную тему «Христос и грешница». И он сдержал слово. За основу сюжета, выбранного для написания картины, была взята библейская легенда о встрече Христа с грешницей. По легенде, к Иисусу в храм привели женщину, обвиняемую во греховном занятии – прелюбодеянии. Сопровождавшие ее мужчины обратились к нему с вопросом о том, как поступить с нечестивой – ведь еще Моисей учил бить камнями всех, совершивших этот грех. На что Христос ответил: «Если среди вас есть безгрешный, то пусть он бросит в нее камень». И продолжил писать, не проронив больше ни слова. Постепенно люди стали расходиться, и ни один камень не был брошен в женщину. Когда в храме никого, кроме них не осталось, Иисус сказал ей, что так же, как и все, не станет ее судить и отпустил домой, велев больше не грешить. Написанию картины предшествовала тщательная подготовительная работа. Так, задуманное полотно должно было иметь достаточно большие размеры – 3,07 м на 5,85 м. В России же таких холстов не выпускали, поэтому художнику пришлось отправиться в Италию и заказывать холст там. Эта поездка была не последней – неоднократно Поленов посещал Египет, Палестину и Сирию, чтобы глубже изучить нравы, быт и колорит Иудеи времен Христа. Совершая путешествия на Восток, художник хотел на себе ощутить атмосферу библейских преданий, передав затем исторически достоверную обстановку на холсте. Всего за время работы над картиной Поленов сделал больше 150 предварительных рисунков, эскизов и этюдов, часть из которых сегодня хранятся в ГРМ. Впервые художник представил свою работу в феврале 1887 года на XV выставке Товарищества передвижников. По первоначальному замыслу, название картины было иным – «Кто из вас без греха?». Поленов считал, что именно эта фраза олицетворяет идею всепрощающей любви к ближнему и нравственное самосовершенствование. Но цензоры позволили выставить картину при условии замены названия на «Христос и грешница». Работа в целом также была осуждена цензорами и определена как вредная для народа. Но, как ни странно, полотно впечатлило императора Александра III, который не только допустил ее к демонстрации, но и приобрел картину для своего музея. После создания этой картины Поленов приступил к созданию целого цикла картин под названием «Из жизни Христа», которому он отдает несколько десятилетий неустанных творческих и духовных поисков. Поленов для это даже совершает путешествие через Константинополь, Афины, Смирну, Каир и Порт-Саид в Иерусалим.

Нестеров Михаил Васильевич родился 31 мая, а по старому стилю 19 мая, 1862 года в Уфе.

Согласно семейным преданиям, род будущего художника происходил из нов-городских крестьян, которые когда-то переселились на Урал. Его дед Иван Андре-евич был крепостным, а позже стал, как тогда называли, вольноотпущенным. Он сумел на «отлично» закончить семинарию и, приложив немало усилий, выбился в купеческое сословие. Религиозная тематика вошла в картины художника Нестерова прочно и надолго. Но мастер писал не только полотна. Одно время он занимался росписями церквей. Например, в 1893-1894 годах во Владимирском соборе города Киева он написал запрестольный образ под названием «Рождество Христово», а через 2 года в одном из храмов Петербурга была закончена работа над мозаикой. В 1899 году Нестеров приступил к росписи кавказской церкви Александра Невского. Через 5 лет она была завершена. Также кисти мастера принадлежат фрески, находящиеся в московской Марфо-Мариинской обители. Работа над ними велась с 1907 по 1911 год. К этому времени как раз и относятся лучшие картины Нестерова Михаила Ва-сильевича, написанные им на религиозные темы. Художник Нестеров Михаил Васильевич всегда относился с особенной любо-вью к святому Сергию Радонежскому. Картина «Видение отроку Варфоломею» яв-ляется первой из целого цикла его работ, посвященных преподобному игумену. Это объясняется тем, что Нестеров – художник, творчество которого сформировалось на почве высокой духовно-христианской традиции. Он нежно любил свою Родину, ее природу и людей, живших рядом с ним. Нестеров «Видение отроку Варфоломею» писал, будучи в Комякине. Недале-ко от этого места находилась Троице-Сергиева лавра. Также рядом расположена и усадьба Абрамцево, владельцем которой являлся знаменитый в то время меценат Савва Мамонтов. Как известно, он очень любил приглашать к себе в гости уже со-стоявшихся, знаменитых художников: Серова, Васнецова, Билибина, Врубеля. Бы-вал там и Нестеров. «Видение отроку Варфоломею» — картина, в которой использо-ваны именно абрамцевские пейзажи. Сам художник писал о том, что этюд для этой работы он набросал, будучи прямо там. Тогда его до глубины души поразила не-замысловатая подлинность российской природы. Сохранилось несколько подгото-вительных рисунков и этюдов к этому самому знаменитому его полотну. Сергий Радонежскский был основателем и игуменом Троице-Сергиева мона-стыря. В миру носил имя Варфоломей. Он до сих пор является одним из самых по-читаемых святых в России. Именно с благословения Сергия, Дмитрий Донской от-правился на битву, произошедшую на Куликовом поле в 1380 году. Бой против полчищ монголо-татар под руководством хана Мамая закончился победой русско-го войска. С нее началось освобождение земель от монгольского ига. Для художни-ка образ юного Сергия стал своего рода символом, который давал надежду на то, что русская духовность все же возродится. Картина Нестерова «Видение отроку Варфоломею» изображает один из эпи-зодов жития Сергия Радонежского. В отличие от своих братьев, в детстве мальчику очень трудно было изучать грамоту. Однажды, ища пропавшую лошадь, он забрел в лес, где ему встретился монах, молящийся у дуба. Варфоломей пожаловался иноку, что грамота дается ему с большим трудом. Старец с помощью таинства причастия помог отроку обрести знания. До конца своих дней художник был убеждён в том, что «Видение отроку Варфоломею» — самое лучшее его произведение. В старости лет художник любил повторять: Жить буду не я. Жить будет «Отрок Варфоломей». Вот если через трид-цать, через пятьдесят лет после моей смерти он ещё будет что-то говорить людям — значит, он живой, значит, жив и я.

Симеон и Анна в храмеХотя эта заказная работа начата в 1661 году, она пролежала незаконченной в мастерской Рембрандта до самой его смерти в 1669 году. Картина написана на сюжет сбывшегося пророчества. Старцу Симеону было предсказано, что он «не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня». И он наконец повстречался с ним, когда Мария с Иосифом впервые принесли Иисуса во храм. В честь этого события установлен один из двунадесятых Православных церковных праздников: Сретение. Рембрандт уже создал на эту тему великолепный заказной вариант (1631). Там действие происходит под высокими сводами храма, а сама работа выполнена в детальной манере, свойственной периоду молодости, успеха и славы. Здесь свободная манера письма последних лет особенно заметна еще и потому, что работа не закончена, хотя это едва ли существенно: все сосредоточено на моменте, когда полуослепший старец качает на руках спеленутого Младенца — сцена, исполненная бесконечной нежности.

Симеон и Анна в храмеХотя эта заказная работа начата в 1661 году, она пролежала незаконченной в мастерской Рембрандта до самой его смерти в 1669 году. Картина написана на сюжет сбывшегося пророчества. Старцу Симеону было предсказано, что он «не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня». И он наконец повстречался с ним, когда Мария с Иосифом впервые принесли Иисуса во храм. В честь этого события установлен один из двунадесятых Православных церковных праздников: Сретение. Рембрандт уже создал на эту тему великолепный заказной вариант (1631). Там действие происходит под высокими сводами храма, а сама работа выполнена в детальной манере, свойственной периоду молодости, успеха и славы. Здесь свободная манера письма последних лет особенно заметна еще и потому, что работа не закончена, хотя это едва ли существенно: все сосредоточено на моменте, когда полуослепший старец качает на руках спеленутого Младенца — сцена, исполненная бесконечной нежности. Рембрандт- первый вариант

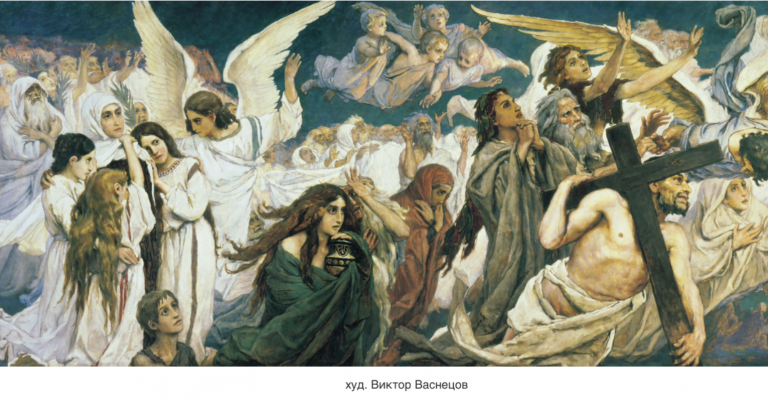

Рембрандт- первый вариант Виктор Васнецов -2Художник Виктор Васнецов очень хорошо представлен в Третьяковской галерее, но эти две его прекрасные картины, посвященные ангелам, практически никогда не выставлялись.

Виктор Васнецов -2Художник Виктор Васнецов очень хорошо представлен в Третьяковской галерее, но эти две его прекрасные картины, посвященные ангелам, практически никогда не выставлялись. Виктор Васнецов

Виктор Васнецов Dzhejms-KristensenАмериканский художник Джеймс Кристенсен родился в 1942 году в Калифорнии. Он жил в нескольких кварталах от киностудии, и в детстве играл с друзьями в павильонах, где снимали такие фильмы как «Тарзан» и «Унесенные ветром». Джеймс всегда отличался богатым воображением, все думали, что он станет писателем, но мальчик вырос в художника, который начал писать картины на божественные темы. Джеймс Кристенсен глубоко верующий человек.

Dzhejms-KristensenАмериканский художник Джеймс Кристенсен родился в 1942 году в Калифорнии. Он жил в нескольких кварталах от киностудии, и в детстве играл с друзьями в павильонах, где снимали такие фильмы как «Тарзан» и «Унесенные ветром». Джеймс всегда отличался богатым воображением, все думали, что он станет писателем, но мальчик вырос в художника, который начал писать картины на божественные темы. Джеймс Кристенсен глубоко верующий человек. Evelin-de-MorganХудожница Эвелин де Морган родилась в 1855 году, училась в Школе изящных искусств. После ее окончания уехала во Флоренцию к своему дяде, художнику Джону Спенсеру Стэнхоупу. Вернувшись в Англию, она написала первую имевшую огромный успех картину. Писала главным образом на божественные темы и мифологические сюжеты. Работы де Морган представлены во многих галереях мира, но эта картина мало кому известна.

Evelin-de-MorganХудожница Эвелин де Морган родилась в 1855 году, училась в Школе изящных искусств. После ее окончания уехала во Флоренцию к своему дяде, художнику Джону Спенсеру Стэнхоупу. Вернувшись в Англию, она написала первую имевшую огромный успех картину. Писала главным образом на божественные темы и мифологические сюжеты. Работы де Морган представлены во многих галереях мира, но эта картина мало кому известна. Эдвард Берн ДжонсАнглийский художник Эдвард Берн Джонс родился в 1833 году в Лондоне. Посещал школу короля Эдварда, а в 1853 изучал теологию в Оксфордском университете. Здесь же он познакомился с картинами прерафаэлитов и принял решение отказаться от богословия ради живописи, но писал картины на божественные темы. Берн Джонс достаточно известный художник, он получил Орден почетного легиона за свои картины, а так же титул баронета, но эта картина с изображением ангела малоизвестна широкой публике.

Эдвард Берн ДжонсАнглийский художник Эдвард Берн Джонс родился в 1833 году в Лондоне. Посещал школу короля Эдварда, а в 1853 изучал теологию в Оксфордском университете. Здесь же он познакомился с картинами прерафаэлитов и принял решение отказаться от богословия ради живописи, но писал картины на божественные темы. Берн Джонс достаточно известный художник, он получил Орден почетного легиона за свои картины, а так же титул баронета, но эта картина с изображением ангела малоизвестна широкой публике. художник-портретист Генрих СемирадскийВыдающийся художник-портретист Генрих Семирадский, хоть и был по происхождению поляком, с юности чувствовал органическую связь с русской культурой. Возможно этому способствовала учеба в харьковской гимназии, где рисование преподавал ученик Карла Брюллова Дмитрий Безперчий. Семирадский привнес в свои полотна на библейские сюжеты живописность, что сделало их яркими, запоминающимися, живыми. Принимал участие в росписи храма Христа Спасителя.

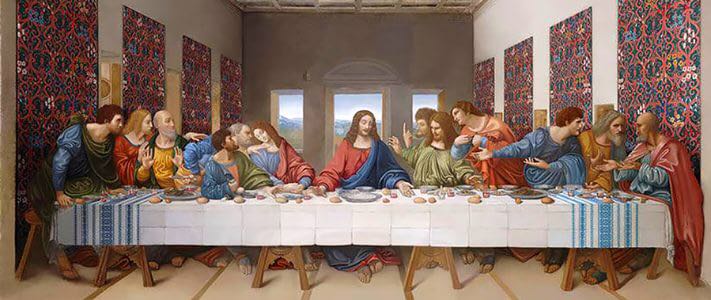

художник-портретист Генрих СемирадскийВыдающийся художник-портретист Генрих Семирадский, хоть и был по происхождению поляком, с юности чувствовал органическую связь с русской культурой. Возможно этому способствовала учеба в харьковской гимназии, где рисование преподавал ученик Карла Брюллова Дмитрий Безперчий. Семирадский привнес в свои полотна на библейские сюжеты живописность, что сделало их яркими, запоминающимися, живыми. Принимал участие в росписи храма Христа Спасителя. Ge_Tajnaya-vecheryaКартина Ге «Тайная вечеря» потрясла Россию, как когда-то «Последний день Помпеи» Карла Брюллова. Газета «Санкт-Петербургские ведомости» сообщила: «Тайная вечеря» поражает оригинальностью на общем фоне сухих плодов академической выправки», а члены Академии Художеств, напротив, долго не могли определиться в суждениях. В «Тайной вечере» Ге трактует традиционный религиозный сюжет как трагическое противостояние героя, жертвующего собой ради блага человечества, и его ученика, навсегда отказывающегося от заветов учителя. В образе Иуды у Ге нет ничего частного, только общее. Иуда – собирательный образ, человек «без лица». К евангельским сюжетам Николай Ге впервые обратился под влиянием Александра Иванова.

Ge_Tajnaya-vecheryaКартина Ге «Тайная вечеря» потрясла Россию, как когда-то «Последний день Помпеи» Карла Брюллова. Газета «Санкт-Петербургские ведомости» сообщила: «Тайная вечеря» поражает оригинальностью на общем фоне сухих плодов академической выправки», а члены Академии Художеств, напротив, долго не могли определиться в суждениях. В «Тайной вечере» Ге трактует традиционный религиозный сюжет как трагическое противостояние героя, жертвующего собой ради блага человечества, и его ученика, навсегда отказывающегося от заветов учителя. В образе Иуды у Ге нет ничего частного, только общее. Иуда – собирательный образ, человек «без лица». К евангельским сюжетам Николай Ге впервые обратился под влиянием Александра Иванова. Hant_Svetoch-miraВ 1854 году английский художник Уильям Холман Хант написал картину «Светоч мира». На ней мы видим Христа, он путник, который глухой ночью стучится в какую- то дверь. Христос странник, и ему, как во время его жизни на земле, негде «главу приклонить». Посмотрите внимательно на картину: двери, в которые стучит Спаситель давно не открывались, они заросли бурьяном, вокруг кромешная тьма. В этой страшной темноте есть только один источник света: светильник в руке Христа. А на двери почему то снаружи нет ручки. Как нам понять эту картину? Ночь означает мысленный мрак, в котором мы привычно живем. Дом – наше сердце, в его двери тихо и осторожно стучится Христос со светильником, который разгоняет мрак. У дверей нашего сердца нет снаружи ручки. Спаситель не может сам их открыть, он просто стучит, надеясь, что его услышат. Двери нашего сердца, мы должны открыть Спасителю сами. Но все ли мы слышим тихий стук Христа в свое сердце?

Hant_Svetoch-miraВ 1854 году английский художник Уильям Холман Хант написал картину «Светоч мира». На ней мы видим Христа, он путник, который глухой ночью стучится в какую- то дверь. Христос странник, и ему, как во время его жизни на земле, негде «главу приклонить». Посмотрите внимательно на картину: двери, в которые стучит Спаситель давно не открывались, они заросли бурьяном, вокруг кромешная тьма. В этой страшной темноте есть только один источник света: светильник в руке Христа. А на двери почему то снаружи нет ручки. Как нам понять эту картину? Ночь означает мысленный мрак, в котором мы привычно живем. Дом – наше сердце, в его двери тихо и осторожно стучится Христос со светильником, который разгоняет мрак. У дверей нашего сердца нет снаружи ручки. Спаситель не может сам их открыть, он просто стучит, надеясь, что его услышат. Двери нашего сердца, мы должны открыть Спасителю сами. Но все ли мы слышим тихий стук Христа в свое сердце?